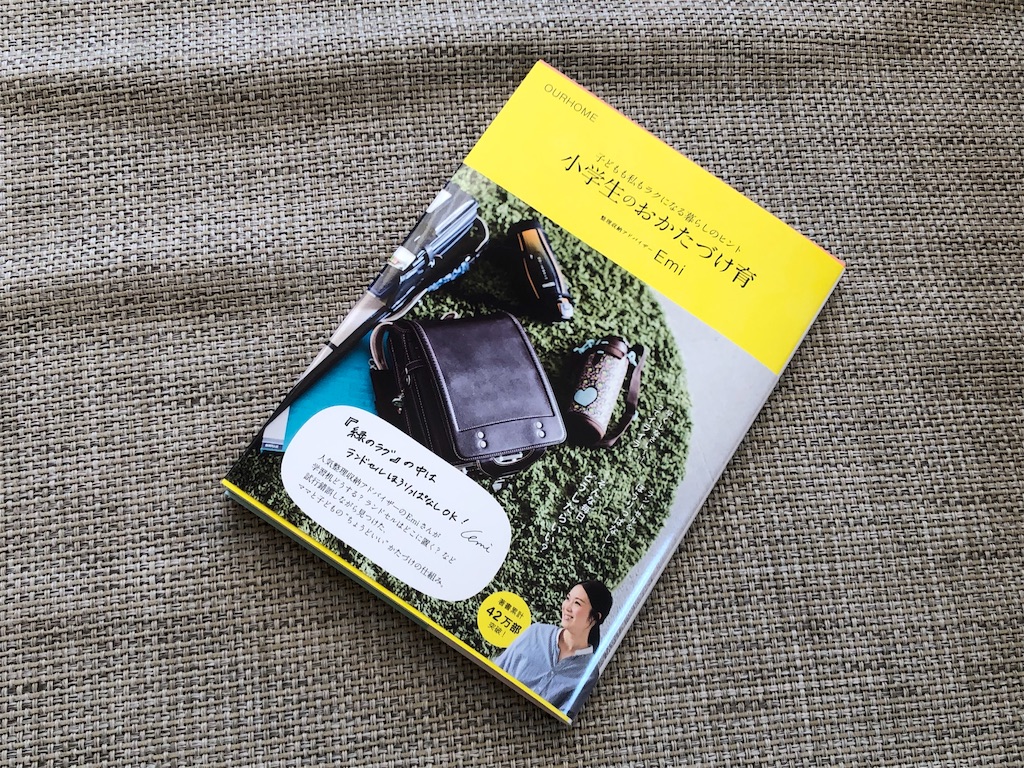

小学生のお片付け育を読んで

昨年末、ポチッと購入したまま積読になってい本をようやく読み終わりました。

読むだけならあっという間におわりますが、じっくりゆっくり自分の家に当てはめ、考えながら読むと時間がかかるんですよね。

タイトルにあるとおり、わたくし、とあることに衝撃を受けました。

読もうと思ったきっかけは

きっかけはがっちゃんのこちらの記事。

暮らし系の本を読むことがグッと減っていたのですが、この最後の一言で購入を決めました。

お子さんが幼稚園のご家庭も、今すでに小学生のご家庭も。

参考になる1冊なのかなと思います。

がっちゃんの娘ちゃんとウチの娘、同じ学年で誕生月まで同じ。

これは、参考になるニオイしかしない!(笑)

暮らし系の本、読むことがめっきり減っていたのですが、久しぶりに読んでみたら、参考になることがいっぱいありました。

衝撃を受けたこととは

おかたづけ方法などはさておき、私がガーン!と頭を殴られたかのような衝撃を受けたこことは…

子どもに構い過ぎていたということです。

へ?ですよね。

すみません。でも、この本を読んだ感想がこれでした。

自分でできる仕組みを一緒に考える

私は今まで家の片付けをする際、

「自分でできる仕組みを考えてあげよう」と思っていました。

でも、Emiさんは違っていた。

「考えてあげる」ではなく、「一緒に考える」。

いつも、「娘にとっていい方法を考えてあげよう」そればかり考えていました。

でも、「子供のために考えてあげる」のと「子どもと一緒に考える」では子どもの成長に大きな違いがあるような気がする。

親の仕事は「子供が自分でできるようになる手助けをする」ことだと思っています。

でも、結果的に構い過ぎていたのかもしれないと感じました。

娘、今年の4月には年長さんに進級。

「考えてあげる」から「一緒に考える」にシフトしようと思います。

小学生のおかたづけ育、これを試してみています

お片付け方法はさておき、コレは真似したい!と思ったことがいくつかありました。

子どもの荷物には手を出さない

Emiさん、お子さん2人のランドセルにはノータッチなのだそう。

自分で中身を出して、自分で必要なものを詰める。

私、必要なものがきちんと用意されているか、娘の保育園リュックをチェックしていました。

でも、子どもにしてみれば、ちゃんと用意したのにチェックされてるのは嫌かもしれない。

ということで、子どもの荷物チェックやめました。

以前、忘れ物対策に予定表がわりのホワイトボードを設置済み。

全て自分でやってもらっています。

宿題の声かけをしない

1週間のうちに、やらなければならない宿題は2つ。

学研とヤマハ。

どちらもそんなに時間のかかるものではない53のに…やりませんw

今まで、「宿題やろうか」とか、「宿題やった?」と娘の為を思って声をかけていたけれど…

声をかけるは本当に娘の為だろうか?

私がちゃんとしてると思われたいが為に、宿題をやらせようとしているのではないのか?

ということで、実験的な意味合いも兼ねて、声かけやめました。

娘のスペースには手を出さない

先程の荷物と重なる部分はありますが、娘のためのスペースを整えたら、どんなに散らかっていようが、物が増えていようが、見て見ぬ振り。

すみっこに寄さてるだけ疑惑w

娘なりに考えて物を並べているようだし、どこに何があるかは把握している模様。

リビングにまで物がはみ出てくるようなら、その時はまた片付け方法を一緒に考えます。

おわりに

娘は来年春には小学校入学が控えています。

「小学生のおかたづけ育」を読んで、子供の成長と共に親としての考え方も見守る方向にシフトする必要があると改めて感じました。

小学生のお片付け育、長期休みの過ごし方や朝の時間の使い方なども参考になりました。

入学前の準備として読むのもおススメです。